Filter

Eine Auswahl vom Farbfiltern für die analoge SW-Fotografie

Filter sind zur

Lichtbeeinflussung aus der analogen Fotografie nicht weg zu denken.

Einige Filter sind auch in der digitalen Bildbearbeitung nicht

oder nur mit imensem Aufwand nachzuahmen, und sind auch dort

heute unverzichtbar. Andere dagegen sind dort nutzlos oder

sogar Kontraproduktiv.

Jedes Filter, auch mit bester Vergütung und aus hochwertigstem Glas bringt zwei zusätzliche Glas/Luft Flächen in den Strahlengang, und kann sich dadurch negativ auf die optische Leistung des Objektives auswirken. Dazu mehr weiter unten. Prinzipiell sollten Filter stets mit Bedacht und nur wenn für eine bestimmte Bildabsicht unbedingt nötig eingesetzt werden.

Die Filter unterscheiden sich nach Anwendungszweck grob in folgende Gruppen:

Farbfilter für die SW-Fotografie

Farbkonversionsfilter für die Farbfotografie

Graufilter / Grauverlaufsfilter

Polarisationsfilter

Effektfilter

UV-Sperrfilter ,"Schutzfilter"

Weitere Themen hier sind:

Der Verlängerungsfaktor

Die Spektrale Empfindlichkeit von Schwarzweißfilmmaterial

Filtersysteme

Streulichtblende (Sonnenblende, Gegenlichtblende)

Jedes Filter, auch mit bester Vergütung und aus hochwertigstem Glas bringt zwei zusätzliche Glas/Luft Flächen in den Strahlengang, und kann sich dadurch negativ auf die optische Leistung des Objektives auswirken. Dazu mehr weiter unten. Prinzipiell sollten Filter stets mit Bedacht und nur wenn für eine bestimmte Bildabsicht unbedingt nötig eingesetzt werden.

Die Filter unterscheiden sich nach Anwendungszweck grob in folgende Gruppen:

Farbfilter für die SW-Fotografie

Farbkonversionsfilter für die Farbfotografie

Graufilter / Grauverlaufsfilter

Polarisationsfilter

Effektfilter

UV-Sperrfilter ,"Schutzfilter"

Weitere Themen hier sind:

Der Verlängerungsfaktor

Die Spektrale Empfindlichkeit von Schwarzweißfilmmaterial

Filtersysteme

Streulichtblende (Sonnenblende, Gegenlichtblende)

Nanu? Farbige Filter für Schwarzweiße Bilder? Was soll das bringen? Der Film ist doch eh Farbenblind? Nö! Isser eb nicht! Er ist sogar höchst empfindlich für alle Farben, die auch das Menschliche Auge wahrnimmt. Bis auf wenige Spezialfilme sind die gängigen SW-Filme so abgestimmt, dass sie das gesamte sichtbare Spektrum etwa ähnlich empfindlich wahrnehmen, wie unsere Augen.

Das ist im Allgemeinen auch gut so, denn so ist gewährleistet, dass ein Schwarzweisbild ein helles Rot in helles Grau und ein helles Blau in ein ebenso helles Grau verwandelt. In der Regel sorgt also der Schwarzweißfilm für eine helligkeitsäquivalente Graustufenumsetzung.

Jetzt ist aber der subjektive Eindruck einer Farbe nicht immer gleich dem Objektiven. So erscheinen uns z.B. Gelbtöne meist viel heller als sie der Film darstellt oder der Belichtungsmesser objektiv anzeigt. Anderseits geht bei gleich hellen Farben der Unterschied verloren, wenn man sie als Grauton wiedergibt.

Stellen wir uns doch einfach mal den berühmten roten Apfel auf der grünen Wiese vor: Für den Schwarzweissfilm sieht beides zunächst einmal einfach grau aus. Im ungünstigsten Fall sogar mit exakt derselben Helligkeit. Wir erhalten also ein Bild von einem grauen Apfel auf einer ebenso grauen Wiese. Hmm.. etwa genauso spannend, wie die schwarze Katze um Mitternacht im Kohlenkeller. Allenfalls etwas heller...

Aber lasst mich das zur Verdeutlichung mal an einem Beispiel zeigen. Den roten Apfel hat gerade mein Hund gefressen, also springt Timo die Tasse für ihn ein, und weil es draußen gerade regnet, simuliert uns der grüne Hintergrundkarton die Wiese:

Jetzt platzieren wir Timo die Tasse also auf der Karton-Wiese und beleuchten das ganze von rechts oben mit einer kleinen Softbox, so als ob die Sonne durch ein paar wattige Wölkchen leuchtet.

Das ganze fotografieren wir mit einem Farbfilm und schauen uns das Ergebnis an.

Wir sehen: Rote Tasse auf grüner Wiese. Deutlich zu erkennen. Rot und Grün bilden hier für unser Auge einen starken Kontrast, und die Schatten verleihen dem Ganzen sogar deutlich Plastizität.

Bei genau der

gleichen Beleuchtung verwenden wir nun zum Vergleich einen

Schwarzweißfilm.

Graue Tasse auf grauer Wiese. Wie zu erwarten war. Bis auf den Teil der Tasse, der im Schatten liegt, haben wir ein ziemlich einheitliches Grau. Zum Gähnen laangweilig :-/

Wo wir beim Farbfoto trotz ähnlicher Helligkeit noch einen krassen Kontrast sehen, ist dieser in der Grauwertumsetzung des Schwarzweisfilms fast völlig verloren gegangen.

Für den Schwarzweißfilm ist das Rot der Tasse eben genauso hell, wie das Grün der Wiese, und wird richtigerweise mit dem gleich hellen Grau dargestellt.

Spektakulär ist jedenfalls anders. Jeder hat schon mal wirklich spektakuläre SW-Bilder gesehen, und die gibt es nicht erst seit der digitalen Bildbearbeitung.

Grün erscheint uns in der Regel subjektiv heller als Rot, was läge hier also näher, als die Tasse einfach dunkler erscheinen zu lassen! Und hier kommen die Farbfilter ins Spiel.

Betrachten wir uns zunächst einmal das

Grünfilter. Der sieht bei flüchtiger

Betrachtung eben grün aus. Genauer, er lässt

grünes Licht reichlich und fast ungedämpft durchdringen. Dadurch sieht für unser Auge alles durch dieses

Filter mehr oder weniger grün aus.

Betrachten wir uns zunächst einmal das

Grünfilter. Der sieht bei flüchtiger

Betrachtung eben grün aus. Genauer, er lässt

grünes Licht reichlich und fast ungedämpft durchdringen. Dadurch sieht für unser Auge alles durch dieses

Filter mehr oder weniger grün aus.

Gleichzeitig dämpft das Grünfilter aber alle Farben, die nicht grün sind, und zwar umso kräftiger, je weiter sie von der grünen Farbe abweichen. Am stärksten gedämpft werden die Komplementärfarben. Das sind die Farben, die dem Grün im Farbkreis etwa 180° gegenüber liegen.

Also etwa Magenta und Violett. Gedämpft werden auch Rot und Blau, die dem Grün benachbarten Farbtöne Gelb und Türkis werden dagegen kaum oder nur schwach abgedunkelt.

Die in der Fotografie verwendeten Filter sind relativ breitbandig, das heißt, selbst Komplementärfarben werden nicht 100%ig gesperrt.

In der optischen Messtechnik z.B. verwendet man auch extrem schmalbandige Filter, welche fast ausschließlich Licht in einem sehr engen Wellenlängenbereich, also ziemlich exakt einer Farbe, durchlassen. Ein schmalbandiges Grünfilter würde aber schon Gelbgrün und Türkis komplett aussperren, alle anderen Farben ohnehin. Auf einem Schwarzweisbild würden also nur noch Gegenstände mit exakt der Filterfarbe abgebildet, alles andere wäre komplett schwarz.

Aber schauen wir uns doch einfach mal an, was mit unserem Bild geschieht, wenn wir es durch ein fotografisches Grünfilter in Schwarzweis fotografieren.

Ups! Dunkelgraue

Tasse auf hellgrauer Wiese!

Das sieht doch schon um einiges interessanter aus. Und entspricht

schon eher unserem gewohnten Seheindruck von roten Äpfeln auf

grüner Wiese.

Ups! Dunkelgraue

Tasse auf hellgrauer Wiese!

Das sieht doch schon um einiges interessanter aus. Und entspricht

schon eher unserem gewohnten Seheindruck von roten Äpfeln auf

grüner Wiese.

Durch das Grünfilter wird das Rot der Tasse ein wenig abgeschwächt, und daher ein wenig dunkler dargestellt, als oben im ungefilterten Bild. Gleichzeitig kommt das Grün der Wiese nahezu ungehindert durch das Filter. Eigentlich müsste dies nun doch bestenfalls im selben Grauton wie im ungefilterten Bild oben erscheinen? Denn ein Filter erfindet ja kein Licht dazu, sondern sperrt allenfalls welches aus.

Richtig! Ohne Anpassung der Belichtung wäre das Bild insgesamt natürlich auch um den Filterfaktor dunkler geworden. Auf den Filtern ist aber der sogenannte Verlängerungsfaktor aufgedruckt. Um etwa diesen ist die Belichtung zu verlängern (oder entsprechend die Blende weiter zu öffnen) um im Gesamtbild etwa den gleichen Helligkeitseindruck zu erhalten. Das können natürlich nur ca. Angaben sein, abhängig von der Farbverteilung im Bild, von der Lichtfarbe und vom gewünschten Bildeindruck .

So wird etwa bei einem kräftigen Rotfilter der Verlängerungsfaktor mit 6x angegeben. Statt mit einer 100stel Sekunde müsstest Du mit dem Filter also etwa 1/15s belichten, um im SW-Bild den selben Gesamthelligkeitseindruck zu erhalten, wie ohne Filter.

Das gilt wie gesagt nur in "durchschnittlichen" Situationen, etwa bei Außenaufnahmen von durchschnittlicher Farbverteilung bei "durchschnittlicher" Tageslichtfarbe von ca. 5000 bis 6000 Kelvin. Bei extrem blauem Licht, etwa mittags am Strand bei praller Sonne oder im Hochgebirge kann die Lichtfarbe weit blauer sein. Dann würde das Rotfilter stärker dämpfen, und die Verlängerung von 1/100s auf 1/15 s ließe das Gesamtbild noch zu dunkel erscheinen.

Im Gegensatz dazu ist der Verlängerungsfaktor für dieses Filter etwas geringer, wenn die Beleuchtung einen höheren Rotanteil hat. Bei Glühlampenlicht z.B. hat ein Rotfilter noch etwa den Verlängerungsfaktor 4x.

Die Verlängerungsfaktoren sind normalerweise auf den Filterrändern angegeben. Bei TTL-Belichtungsmessung durch die Linse und den Filter gleicht der Belichtungsmesser bzw. die Belichtungsautomatik weitgehend automatisch aus. Mit vorgesetztem Filter wirds dunkler, und die Belichtung wird automatisch verlängert bzw. die Blende weiter geöffnet. Aber obacht - die meisten Belichtungsmesszellen sind dooferweise nicht ganz farbneutral, also kann es bei stark farbigen Filtern, besonders bei Rotfiltern, zu Fehlmessungen führen. Hier hilft einfach eine Vergleichsmessung: Durchschnittlich graue Wand anmessen, einmal mit Filter, einmal ohne. Der Messwert ohne Filter sollte dem mit Filter verlängert um den aufgedruckten Filterfaktor in etwa ensprechen.

Bei krassen Abweichungen ist euer Messensor eventuell Rotblind. Das ist häufig bei CDS Messzellen der Fall. Selenzellen sind dagegen fast ausschließlich für gelb und Grün empfindlich, so dass Messwerte durch farbige Filter mit äußerster Vorsicht zu genießen sind, hier macht es mehr Sinn, ohne Filter zu messen, und den Verlängerungsfaktor rechnerisch selbst zu berücksichtigen. Erschwerend kommt hinzu, dass unterschiedliche SW-Filme auch noch unterschiedlich stark auf Farbfilter reagieren. Um zu perfekten Ergebnissen zu kommen, hilft hier nur Erfahrung, ausprobieren, Belichtungsreihen oder die Simulation am Rechner.

Nun gibt es aber ja auch noch andere Filter als das Grünfilter. Jetzt habe ich so ausführlich über das Rotfilter geschwafelt, daß ich ihn doch einfach

mal vors Objektiv schraube.

geschwafelt, daß ich ihn doch einfach

mal vors Objektiv schraube.

Ja huch! Das sieht ja gleich ganz anders aus!

Ist ja auch logisch, denn wie wir aus der Betrachtung des Farbkreises schon vermuten können, wird das Grün der Wiese vom Rotfilter gedämpft, und kommt somit deutlich dunkler im Grauton.

Gleichzeitig kommt das Rot von Timo der Tasse nahezu ungehindert durch das Filter, und nach Verlängerung der Belichtung erscheint Timo sogar heller, als im ungefilterten Bild.

Wieder haben wir insgesamt eine ausgewogene Belichtung, aber im Gegensatz zum grüngefilterten Bild ist die Tasse jetz nicht dunkler, sondern heller als der Hintergrund.

Zum Einen haben wir hier also eine Umkehrung der Helligkeitswerte im Vergleich zum Grünfilter, und zum Anderen wird das dunkelste Rot, also im Schattenbereich der Tasse jetzt so weit aufgehellt, dass zwischen den Henkelansätzen plötzlich sogar deutlich Zeichnung entsteht!

Diese war im Farbbild und in der ungefilterten SW-Version kaum wahrzunehmen. Um bei ausgeglichener Gesamtbelichtung in farbdominanten Schatten noch Zeichnung zu erhalten, ist dies übrigens die einzige Möglichkeit, sinnvoll vor zu gehen. Das gilt auch bei digitalen Aufnahmen. Im Prinzip lassen sich digitale Bilder bequem und nahezu verlustlos per EBV nachträglich farbig filtern, und in SW umsetzen. Was aber an Bildinformation im Bild nicht enthalten ist, weil es in den Schatten "abgesoffen" ist (schwärzer als Schwarz geht nicht) oder in den Lichtern "ausbrennt" (heller als weiß geht auch nicht) lässt sich per EBV auch nicht mehr ins Bild hineinrechnen. Zwar gibt das digitale RAW-Format im Gegensatz zum JPEG bei korrekter Belichtung oben und unten noch ein paar Reserven, aber die sind eben auch begrenzt.

Ein Korrekt belichteter und entwickelter SW-Film hat nahezu denselben Belichtungsumfang wie ein gutes RAW. Eure Schlüsse daraus bezüglich sinnvoller Anwendung von Farbfiltern bei der Aufnahme, dürft ihr Schlaufüchse nun selber ziehen :)

Um die Riege der Farbfilter zu komplettieren, schraube ich mal eben noch ein Gelbfilter vor die Linse:

Sowohl das Rot als auch das Grün werden vom Gelbfilter noch gut durchgelassen, und bei unbedachter Anwendung des Verlängerungsfaktors kommen beide Farben etwas heller. Durch die Gesamtaufhellung der beiden Farben scheint das Bild insgesamt etwas aufgehellt gegenüber dem Ungefilterten. Trotzdem guter Kontrast zwischen dem Rot der Tasse und dem Grün der Wiese.

Gleichzeitig aber gute Durchzeichnung in den Tiefen der roten Tasse.

Wären in diesem Bild blaue Motive enthalten, würden diese gegenüber dem ungefilterten Bild dunkler dargestellt. Wichtig bei Landschaftsaufnahmen mit Himmel. Das Blau des Himmels wird mit fast der gleichen Helligkeit wie die weißen Wolken dargestellt. Mit dem Gelbfilter wird das Blau aber etwas zurückgehalten, und erscheint im Bild etwas dunkler als die weißen Wolken. Das macht den Himmel weniger langweilig, und entspricht eher unserem gewohnten Seheindruck.

Und jetzt find ich hier sogar noch ein Orangenes Filter! Drauf damit!

Kaum ein Unterschied zum Gelbfilter , die rote Tasse wird ein wenig heller, der grüne Hintergrund ein wenig dunkler dargestellt als beim Gelbfilter.

Wirklich krass wäre der Unterschied jetzt bei den blauen Bestandteilen eines Landschaftsfotos, der blaue Himmel würde stärker abgedunkelt, der Kontrast zwischen Wolken und Himmelsblau wäre stärker, als beim Gelbfilter.

Bei einem Orangenbaum mit Früchten würden die Orangen sehr viel heller dargestellt, als das Grün des Laubes.

Graue Tasse auf grauer Wiese. Wie zu erwarten war. Bis auf den Teil der Tasse, der im Schatten liegt, haben wir ein ziemlich einheitliches Grau. Zum Gähnen laangweilig :-/

Wo wir beim Farbfoto trotz ähnlicher Helligkeit noch einen krassen Kontrast sehen, ist dieser in der Grauwertumsetzung des Schwarzweisfilms fast völlig verloren gegangen.

Für den Schwarzweißfilm ist das Rot der Tasse eben genauso hell, wie das Grün der Wiese, und wird richtigerweise mit dem gleich hellen Grau dargestellt.

Spektakulär ist jedenfalls anders. Jeder hat schon mal wirklich spektakuläre SW-Bilder gesehen, und die gibt es nicht erst seit der digitalen Bildbearbeitung.

Grün erscheint uns in der Regel subjektiv heller als Rot, was läge hier also näher, als die Tasse einfach dunkler erscheinen zu lassen! Und hier kommen die Farbfilter ins Spiel.

Betrachten wir uns zunächst einmal das

Grünfilter. Der sieht bei flüchtiger

Betrachtung eben grün aus. Genauer, er lässt

grünes Licht reichlich und fast ungedämpft durchdringen. Dadurch sieht für unser Auge alles durch dieses

Filter mehr oder weniger grün aus.

Betrachten wir uns zunächst einmal das

Grünfilter. Der sieht bei flüchtiger

Betrachtung eben grün aus. Genauer, er lässt

grünes Licht reichlich und fast ungedämpft durchdringen. Dadurch sieht für unser Auge alles durch dieses

Filter mehr oder weniger grün aus. Gleichzeitig dämpft das Grünfilter aber alle Farben, die nicht grün sind, und zwar umso kräftiger, je weiter sie von der grünen Farbe abweichen. Am stärksten gedämpft werden die Komplementärfarben. Das sind die Farben, die dem Grün im Farbkreis etwa 180° gegenüber liegen.

Also etwa Magenta und Violett. Gedämpft werden auch Rot und Blau, die dem Grün benachbarten Farbtöne Gelb und Türkis werden dagegen kaum oder nur schwach abgedunkelt.

Die in der Fotografie verwendeten Filter sind relativ breitbandig, das heißt, selbst Komplementärfarben werden nicht 100%ig gesperrt.

In der optischen Messtechnik z.B. verwendet man auch extrem schmalbandige Filter, welche fast ausschließlich Licht in einem sehr engen Wellenlängenbereich, also ziemlich exakt einer Farbe, durchlassen. Ein schmalbandiges Grünfilter würde aber schon Gelbgrün und Türkis komplett aussperren, alle anderen Farben ohnehin. Auf einem Schwarzweisbild würden also nur noch Gegenstände mit exakt der Filterfarbe abgebildet, alles andere wäre komplett schwarz.

Aber schauen wir uns doch einfach mal an, was mit unserem Bild geschieht, wenn wir es durch ein fotografisches Grünfilter in Schwarzweis fotografieren.

Ups! Dunkelgraue

Tasse auf hellgrauer Wiese!

Das sieht doch schon um einiges interessanter aus. Und entspricht

schon eher unserem gewohnten Seheindruck von roten Äpfeln auf

grüner Wiese.

Ups! Dunkelgraue

Tasse auf hellgrauer Wiese!

Das sieht doch schon um einiges interessanter aus. Und entspricht

schon eher unserem gewohnten Seheindruck von roten Äpfeln auf

grüner Wiese.Durch das Grünfilter wird das Rot der Tasse ein wenig abgeschwächt, und daher ein wenig dunkler dargestellt, als oben im ungefilterten Bild. Gleichzeitig kommt das Grün der Wiese nahezu ungehindert durch das Filter. Eigentlich müsste dies nun doch bestenfalls im selben Grauton wie im ungefilterten Bild oben erscheinen? Denn ein Filter erfindet ja kein Licht dazu, sondern sperrt allenfalls welches aus.

Richtig! Ohne Anpassung der Belichtung wäre das Bild insgesamt natürlich auch um den Filterfaktor dunkler geworden. Auf den Filtern ist aber der sogenannte Verlängerungsfaktor aufgedruckt. Um etwa diesen ist die Belichtung zu verlängern (oder entsprechend die Blende weiter zu öffnen) um im Gesamtbild etwa den gleichen Helligkeitseindruck zu erhalten. Das können natürlich nur ca. Angaben sein, abhängig von der Farbverteilung im Bild, von der Lichtfarbe und vom gewünschten Bildeindruck .

So wird etwa bei einem kräftigen Rotfilter der Verlängerungsfaktor mit 6x angegeben. Statt mit einer 100stel Sekunde müsstest Du mit dem Filter also etwa 1/15s belichten, um im SW-Bild den selben Gesamthelligkeitseindruck zu erhalten, wie ohne Filter.

Das gilt wie gesagt nur in "durchschnittlichen" Situationen, etwa bei Außenaufnahmen von durchschnittlicher Farbverteilung bei "durchschnittlicher" Tageslichtfarbe von ca. 5000 bis 6000 Kelvin. Bei extrem blauem Licht, etwa mittags am Strand bei praller Sonne oder im Hochgebirge kann die Lichtfarbe weit blauer sein. Dann würde das Rotfilter stärker dämpfen, und die Verlängerung von 1/100s auf 1/15 s ließe das Gesamtbild noch zu dunkel erscheinen.

Im Gegensatz dazu ist der Verlängerungsfaktor für dieses Filter etwas geringer, wenn die Beleuchtung einen höheren Rotanteil hat. Bei Glühlampenlicht z.B. hat ein Rotfilter noch etwa den Verlängerungsfaktor 4x.

Die Verlängerungsfaktoren sind normalerweise auf den Filterrändern angegeben. Bei TTL-Belichtungsmessung durch die Linse und den Filter gleicht der Belichtungsmesser bzw. die Belichtungsautomatik weitgehend automatisch aus. Mit vorgesetztem Filter wirds dunkler, und die Belichtung wird automatisch verlängert bzw. die Blende weiter geöffnet. Aber obacht - die meisten Belichtungsmesszellen sind dooferweise nicht ganz farbneutral, also kann es bei stark farbigen Filtern, besonders bei Rotfiltern, zu Fehlmessungen führen. Hier hilft einfach eine Vergleichsmessung: Durchschnittlich graue Wand anmessen, einmal mit Filter, einmal ohne. Der Messwert ohne Filter sollte dem mit Filter verlängert um den aufgedruckten Filterfaktor in etwa ensprechen.

Bei krassen Abweichungen ist euer Messensor eventuell Rotblind. Das ist häufig bei CDS Messzellen der Fall. Selenzellen sind dagegen fast ausschließlich für gelb und Grün empfindlich, so dass Messwerte durch farbige Filter mit äußerster Vorsicht zu genießen sind, hier macht es mehr Sinn, ohne Filter zu messen, und den Verlängerungsfaktor rechnerisch selbst zu berücksichtigen. Erschwerend kommt hinzu, dass unterschiedliche SW-Filme auch noch unterschiedlich stark auf Farbfilter reagieren. Um zu perfekten Ergebnissen zu kommen, hilft hier nur Erfahrung, ausprobieren, Belichtungsreihen oder die Simulation am Rechner.

Nun gibt es aber ja auch noch andere Filter als das Grünfilter. Jetzt habe ich so ausführlich über das Rotfilter

geschwafelt, daß ich ihn doch einfach

mal vors Objektiv schraube.

geschwafelt, daß ich ihn doch einfach

mal vors Objektiv schraube. Ja huch! Das sieht ja gleich ganz anders aus!

Ist ja auch logisch, denn wie wir aus der Betrachtung des Farbkreises schon vermuten können, wird das Grün der Wiese vom Rotfilter gedämpft, und kommt somit deutlich dunkler im Grauton.

Gleichzeitig kommt das Rot von Timo der Tasse nahezu ungehindert durch das Filter, und nach Verlängerung der Belichtung erscheint Timo sogar heller, als im ungefilterten Bild.

Wieder haben wir insgesamt eine ausgewogene Belichtung, aber im Gegensatz zum grüngefilterten Bild ist die Tasse jetz nicht dunkler, sondern heller als der Hintergrund.

Zum Einen haben wir hier also eine Umkehrung der Helligkeitswerte im Vergleich zum Grünfilter, und zum Anderen wird das dunkelste Rot, also im Schattenbereich der Tasse jetzt so weit aufgehellt, dass zwischen den Henkelansätzen plötzlich sogar deutlich Zeichnung entsteht!

Diese war im Farbbild und in der ungefilterten SW-Version kaum wahrzunehmen. Um bei ausgeglichener Gesamtbelichtung in farbdominanten Schatten noch Zeichnung zu erhalten, ist dies übrigens die einzige Möglichkeit, sinnvoll vor zu gehen. Das gilt auch bei digitalen Aufnahmen. Im Prinzip lassen sich digitale Bilder bequem und nahezu verlustlos per EBV nachträglich farbig filtern, und in SW umsetzen. Was aber an Bildinformation im Bild nicht enthalten ist, weil es in den Schatten "abgesoffen" ist (schwärzer als Schwarz geht nicht) oder in den Lichtern "ausbrennt" (heller als weiß geht auch nicht) lässt sich per EBV auch nicht mehr ins Bild hineinrechnen. Zwar gibt das digitale RAW-Format im Gegensatz zum JPEG bei korrekter Belichtung oben und unten noch ein paar Reserven, aber die sind eben auch begrenzt.

Ein Korrekt belichteter und entwickelter SW-Film hat nahezu denselben Belichtungsumfang wie ein gutes RAW. Eure Schlüsse daraus bezüglich sinnvoller Anwendung von Farbfiltern bei der Aufnahme, dürft ihr Schlaufüchse nun selber ziehen :)

Um die Riege der Farbfilter zu komplettieren, schraube ich mal eben noch ein Gelbfilter vor die Linse:

Sowohl das Rot als auch das Grün werden vom Gelbfilter noch gut durchgelassen, und bei unbedachter Anwendung des Verlängerungsfaktors kommen beide Farben etwas heller. Durch die Gesamtaufhellung der beiden Farben scheint das Bild insgesamt etwas aufgehellt gegenüber dem Ungefilterten. Trotzdem guter Kontrast zwischen dem Rot der Tasse und dem Grün der Wiese.

Gleichzeitig aber gute Durchzeichnung in den Tiefen der roten Tasse.

Wären in diesem Bild blaue Motive enthalten, würden diese gegenüber dem ungefilterten Bild dunkler dargestellt. Wichtig bei Landschaftsaufnahmen mit Himmel. Das Blau des Himmels wird mit fast der gleichen Helligkeit wie die weißen Wolken dargestellt. Mit dem Gelbfilter wird das Blau aber etwas zurückgehalten, und erscheint im Bild etwas dunkler als die weißen Wolken. Das macht den Himmel weniger langweilig, und entspricht eher unserem gewohnten Seheindruck.

Und jetzt find ich hier sogar noch ein Orangenes Filter! Drauf damit!

Kaum ein Unterschied zum Gelbfilter , die rote Tasse wird ein wenig heller, der grüne Hintergrund ein wenig dunkler dargestellt als beim Gelbfilter.

Wirklich krass wäre der Unterschied jetzt bei den blauen Bestandteilen eines Landschaftsfotos, der blaue Himmel würde stärker abgedunkelt, der Kontrast zwischen Wolken und Himmelsblau wäre stärker, als beim Gelbfilter.

Bei einem Orangenbaum mit Früchten würden die Orangen sehr viel heller dargestellt, als das Grün des Laubes.

Und jetzt zur Abrundung noch ein stärkeres Blaufilter:

Ziemlich exakt das Gegenteil vom Rotfilter. Wenn

wir uns den Farbkreis anschauen, auch logisch. Die

grüne Wiese wird weniger aufgehellt, als mit

Grünfilter, erscheint nach Belichtungskorrektur

ähnlich wie im ungefilterten Bild, das Rot der Tasse wird,

weil ziemlich komplementär zur Filterfarbe, dagegen sehr stark

abgedunkelt.

Ziemlich exakt das Gegenteil vom Rotfilter. Wenn

wir uns den Farbkreis anschauen, auch logisch. Die

grüne Wiese wird weniger aufgehellt, als mit

Grünfilter, erscheint nach Belichtungskorrektur

ähnlich wie im ungefilterten Bild, das Rot der Tasse wird,

weil ziemlich komplementär zur Filterfarbe, dagegen sehr stark

abgedunkelt.In der Landschaftsfotografie eher ungebräuchlich, aber bei der Produktfotografie durchaus von Nutzen.

Die Farbfilter gibt es nicht nur in unterschiedlichen Farben, es gibt auch unterschiedliche Sättigungen.

So gibt es z.B. hellgelbe Filter, die nur eine sehr dezente Gelbfilterwirkung hervorbringen, ein kräftigeres Gelb für einen stärkeren Effekt, ein Dunkelgelb für starken Effekt, und den Übergang zum Gelb-Orange.

Das Orangefilter wird in der Blaudämfung übertroffen von Rotorange, und Ultimativ wäre das Rotfilter, allenfalls übertroffen von einem noch schmalbandigeren Dunkelrot.

Die beiden Letzteren zaubern schon bei leichten Wattewölkchen einen heftigen Gewitterhimmel auf euer SW-Foto, weil sie das Himmelsblau fast komplett zurückhalten, und die weißen Wolken hell lassen. Beispielfotos für diesen Effekt finden sich im Netz genug, und ich spars mir jetzt mal, Welche zu machen, um sie hier einzustellen :)

Selbst Farbkonversionsfilter lassen sich in der SW-Fotografie gelegentlich sinnvoll einsetzen, etwa wenn ein nur schwach wirkendes rotes oder blaues Filter für einen bestimmten Effekt benötigt wird. So lässt sich z.B. Dunst durch ein leichtes bis mäßiges Blaufilter in der Bildwirkung mühelos verstärken.

Auch bei der Personen- oder Portraitfotografie in SW machen Filter durchaus Sinn. Ronja war mal so frei, uns als Model zur verfügung zu stehen, ihre roten Haare und ihre eher helle Haut sowie ihre blauen Augen machen die Filterwirkung schön deutlich.

Hier also am Beispiel eines Portraits,

und dessen farbneutrale Umsetzung auf SW-Material

Mit Gelbfilter werden Hauttöne weicher dargestellt, kleine Hautunreinheiten und Sommersprossen werden unterdrückt. Etwas stärkere Wirkung hätte ein gelb-günes Filter. Die Haut wirkt leicht getönt, die Lippen werden heller abgebildet.

mit Grünfilter erscheint die Haut kräftig getönt., Lippen und hier die roten Haare wirken dunkler

Orangefilter: Sommersprossen verschwinden fast komplett, rot orange und Gelbtöne werden fein differenziert dargestellt, Blautöne werden abgedunkelt. Blaue Augen erscheinen wesentlich dunkler.

Mit Rotfilter erscheint vor Allem dunklere Haut stark aufgehellt, helle Haut wirkt sehr blass. Lippen werden sehr stark aufgehellt, blaue Augen oder blaue Schminkfarben stark abgedunkelt.

Die gezeigten Filtereffekte sind in der SW-Fotografie eine große Bereicherung bei der Tonwertdarstellung. Bei der Analogfotografie auf SW-Negativfilm gibt es keine andere Möglichkeit, die Tonwerte anzupassen.

Bei der digitalen Fotografie lassen sich die Effekte der Farbfilter weitestgehend per EBV nachahmen. Wichtig ist hierfür ein exakt belichtetes Farbbild, am besten im RAW Format.

Völlig Sinnfrei wäre es, mit der Digicam von vornherein schwarzweiße JPEGs zu fotografieren, um dann hinterher noch die Tonwerte anpassen zu wollen. Hier lassen sich im Nachhinein nur noch der Gesamtkontrast und die Gesamthelligkeit verändern.

Für eine echte Helligkeitswertanpassung oder -umkehrung, wie im Vergleich zwischen dem Rotfilter und dem Blaufilter zu sehen, ist ein Farbbild als Ausgangsbasis zwingend erforderlich. Denn was an Farbinformation nicht im Bild enthalten ist, kann nachträglich nicht hineingerechnet und durch Filterung verändert werden.

Eine RAW Datei bietet wesentlich mehr an Information, und daher die bessere Ausgangsbasis. Bei starken Filterfarben (etwa Blauviolett oder Dunkelrot) sind allerdings die betroffenen Farbkanäle bei der Digicam schnell in der Sättigung, und eine Filterung mit Glasfilter schon bei der Aufnahme kann auch hier gelegentlich sinnvoll sein, wenn eine starke Helligkeitswertanpassung in der SW-Umsetzung beabsichtigt ist.

Der Verlängerungsfaktor

Die Wirkung von Farbfiltern und Farbkonversionsfiltern beruht darauf, daß ein Teil des Lichts mehr oder weniger ungehindert durchgelassen, andere Teile dagegen mehr oder weniger ausgefiltert, also unterdrückt werden. Damit wird ein Teil des vorhandenen Lichts daran gehindert, zur Belichtung bei zu tragen. Oder kurz - mit Filter wirds dunkler.

Für durchschnittliche Beleuchtungssituationen ist daher als Anhaltswert auf dem Filter der Verlängerungsfaktor angegeben. Das heist: Je stärker das Filter in der Wirkung, desto mehr muss die Belichtungszeit verlängert werden.

Bei

langen Belichtungszeiten im Sekundenbereich ist das auch völlig

problemlos, so liese sich statt der gemessenen zehn Sekunden und

einem Rotfilter mit Verlängerungsfaktor 6 einfach 60

Sekunden lang belichten.

Bei

langen Belichtungszeiten im Sekundenbereich ist das auch völlig

problemlos, so liese sich statt der gemessenen zehn Sekunden und

einem Rotfilter mit Verlängerungsfaktor 6 einfach 60

Sekunden lang belichten. Schwieriger wird das bei Zeiten im Bereich von Sekundenbruchteilen, zumal sich Zeiten bei mechanischen Kameras in der Regel nur in ganzen Lichtwertschritten einstellen lassen.

Exakter geht das an der Blende einzustellen. Aber wieviele Blendenstufen enstpricht nun ein Verlängerungsfaktor von 1,6 oder 5,7? Bei den ganzahligen Zweierpotenzen, also Verlängerungsfaktor 2, 4, oder 8 ist das kein Problem, das wären eine, zwei oder drei Belichtungsstufen, und somit ganze Blenden. Etwas schwieriger wird die Umrechnung bei den Zwischenwerten.

Die Allgemeine Formel für die Umrechnung des Verlängerungsfaktors Vt in die Belichtungszugabe in Blendenstufen Vb lautet::

Vb = log Vt / log2

Wer das jetzt aber

nicht ständig im Kopf rechnen mag, oder wem es zu unbequem ist,

ständig mit dem Taschenrechner die passenden Blendenwerte

auszurechnen, der kann sich gerne die hier abgebildete Tabelle

kopieren.

Die meisten Objektive haben eine Rasterung in Halbblendenschritten, oft erlauben modernere Kameras auch eine Einstellung in Drittelschritten. Ist eine exakte Einstellung auf den passenden Wert nicht möglich, dann genügt in der Regel die Einstellung auf den nächsten benachbarten Halb- oder Drittelschritt.

Die Verlängerungsfaktoren gelten ohnehin nur als grober Richtwert für durchschnittliche Tageslichtbeleuchtung und gleichmäßige spektrale Empfindlichkeit des Filmmaterials, was ohnehin nie zu 100% gegeben ist.

Die meisten Objektive haben eine Rasterung in Halbblendenschritten, oft erlauben modernere Kameras auch eine Einstellung in Drittelschritten. Ist eine exakte Einstellung auf den passenden Wert nicht möglich, dann genügt in der Regel die Einstellung auf den nächsten benachbarten Halb- oder Drittelschritt.

Die Verlängerungsfaktoren gelten ohnehin nur als grober Richtwert für durchschnittliche Tageslichtbeleuchtung und gleichmäßige spektrale Empfindlichkeit des Filmmaterials, was ohnehin nie zu 100% gegeben ist.

Spektrale Empfindlichkeit von Schwarzweißfilmmaterial

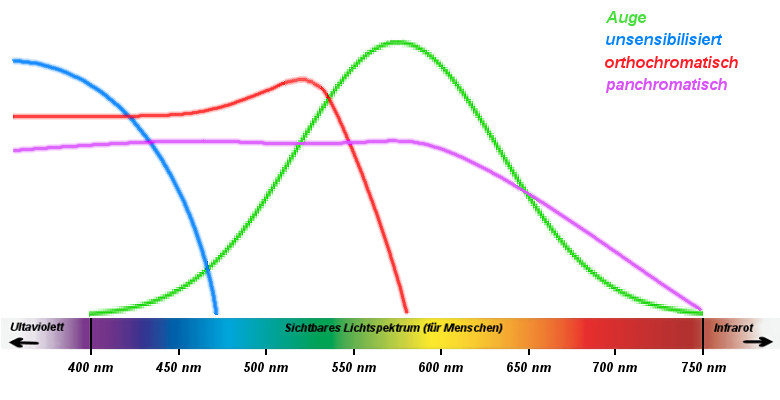

Die oben gezeigten Beispiele gelten selbstverständlich nur für panchromatisches Filmmaterial. Das sind Filme, die weitgehend gleichmäßig für das vom menschlichen Auge wahrnehmbare Lichtspektrum sensibilisiert sind. Mit dem Auge sehen wir Licht im Bereich von etwa 400nm (Violett) bis ca. 750nm (Rot). Bei Tageslicht mit einem deutlichen Maximum der Empfindlichkeit bei den Grüntönen.

Unsensibilisiertes Silberhalogenid ist allerdings nur empfindlich für ultraviolettes bis blaues Licht. Aus diesem Grund lässt sich Fotopapier auch bequem bei rotem Licht in der Dunkelkammer verarbeiten. Für diese Lichtfarbe ist es nahezu "blind".

Was in der Dunkelkammer beim Umkopieren der Negative von Vorteil ist, hat für die Fotografen natürlich einige Nachteile, denn unsensibilisiertes Filmmaterial besitzt dadurch die unangenehme Eigenschaft, Grüntöne und Rottöne zu dunkel wiederzugeben. Das war in der Anfangszeit der Fotografie natürlich äußerst grottig für Landschafts- oder Portraitfotografen. Der Himmel z.B. war, egal bei welchem Wetter, praktisch immer weiß.

Die ersten Rollfilme waren bereits orthochromatisch, lichtempfindlich von blau bis in den Bereich des grünen und gelbgrünen Lichts. Hier waren aber gelbe Filter noch nötig, um dem Augeneindruck nahe zu kommen. Rote Hautunreinheiten wurden ungefiltert deutlich sichtbar, da rote Farbtöne noch immer fast als Schwarz dargestellt werden.

Durch Beimischung passender Pigmentkombinationen war es möglich, die Filme nahezu für das gesamte sichtbare Spektrum annähernd ausgeglichen empfindlich zu machen. Nahezu alle modernen Schwarzweißfilme sind sog. Panchromatische Filme.

Farbkonversionsfilter

im Ggs. zu Digitalen Kameras haben Kameras für Analogfilm

keinen verstellbaren Weissabgleich. Der Weissabgleich ist vom

Filmmaterial vorgegeben, und auf ca. 5400 Kelvin bei Tageslichtfilm

oder etwa (je nach Filmtyp) 2500 Kelvin bei Kunstlichtfilm fest vorgegeben.

Je nach vorhandenem Licht (Blitz, Sonne, Bewölkung, Schatten, Kerzenlicht...) kann die Farbtemperatur von der für den Film neutralen Lichtfarbe stark abweichen. Im Ergebnis erhalten wir dann z.B. bei blauem Himmel Bilder mit einem Blaustich, kurz vor Sonnenuntergang Bilder mit einem Rotstich.

Bei analogem Farbnegativfilm lässt sich der Farbstich meist noch problemlos im Positivprozess ausfiltern, bei Dia-Material wäre das aber unmöglich. Um die Farbtemperatur auf einen neutralen Wert zu bringen, oder aber um gezielt eine andere Farbstimmung zu erzeugen verwendet man hier sogenannte Farbkonversionsfilter.

Diese gibt es in verschiedenen Dichten sowohl in blau ("KB") als auch in lachsrot ("KR")

Daneben gibt es noch Spezielle Konversionsfilter zur Neutralisierung von z.B. Leuchtstoffröhrenlicht.

Für Aufnahmen auf SW-Negativmaterial sind diese Filter i.d.R. unnötig. Bei Digitalkameras lässt sich der Weißabgleich schon vor der Aufnahme oder im RAW-Konverter fast beliebig beinflussen, so daß die Farbkonversionsfilter auch hier meist unnötig sind.

Je nach vorhandenem Licht (Blitz, Sonne, Bewölkung, Schatten, Kerzenlicht...) kann die Farbtemperatur von der für den Film neutralen Lichtfarbe stark abweichen. Im Ergebnis erhalten wir dann z.B. bei blauem Himmel Bilder mit einem Blaustich, kurz vor Sonnenuntergang Bilder mit einem Rotstich.

Bei analogem Farbnegativfilm lässt sich der Farbstich meist noch problemlos im Positivprozess ausfiltern, bei Dia-Material wäre das aber unmöglich. Um die Farbtemperatur auf einen neutralen Wert zu bringen, oder aber um gezielt eine andere Farbstimmung zu erzeugen verwendet man hier sogenannte Farbkonversionsfilter.

Diese gibt es in verschiedenen Dichten sowohl in blau ("KB") als auch in lachsrot ("KR")

Daneben gibt es noch Spezielle Konversionsfilter zur Neutralisierung von z.B. Leuchtstoffröhrenlicht.

Für Aufnahmen auf SW-Negativmaterial sind diese Filter i.d.R. unnötig. Bei Digitalkameras lässt sich der Weißabgleich schon vor der Aufnahme oder im RAW-Konverter fast beliebig beinflussen, so daß die Farbkonversionsfilter auch hier meist unnötig sind.

Graufilter

(in Arbeit)

Polfilter

(in Arbeit)

Effektfilter

(in Arbeit)

UV-Sperrfilter ,"Schutzfilter"

(in Arbeit)

Die Streulichtblende

Kann auch

"vors" Objektiv geschraubt werden, ist aber im eigentlichen Sinn

natürlich kein "Filter"

Oft auch bezeichnet als Gegenlichtblende oder Sonnenblende, blendet sie weder die Sonne noch das Gegenlicht aus. Ein Objekt, das im Bildfeld zu sehen sein soll, kann und darf aus dem Bild auch nicht einfach "ausgefiltert" werden.

Interessant wird das aber, wenn z.B. die Sonne ganz knapp außerhalb des Bildes am Himmel scheint.

Zwar ist sie in diesem Fall nicht mehr direkt im Bild zu sehen, aber einige Strahlen der sehr hellen Sonne treffen auf die Frontlinse, werden von dieser gebrochen, und vagabundieren im Inneren des Objektives, zwischen den Linsen oder im Spiegelkasten der Kamera als Reflektionen hin und her.

Zum Teil treffen sie dann eben noch auf den Film oder den Sensor. Entweder als Lens-Flares, oder aber völlig diffus. Im besten Fall bewirkt solches Streulicht zumindest eine Kontrastminderung des Bildes.

Zur Verdeutlichung hier mal zwei Bilder aus dem Studio, die mit demselben Objektiv bei identischer Licht-, und gleicher Kameraeinstellung aufgenommen wurden. Das Bild links ohne, das Bild rechts mit Streulichtblende:

Oft auch bezeichnet als Gegenlichtblende oder Sonnenblende, blendet sie weder die Sonne noch das Gegenlicht aus. Ein Objekt, das im Bildfeld zu sehen sein soll, kann und darf aus dem Bild auch nicht einfach "ausgefiltert" werden.

Interessant wird das aber, wenn z.B. die Sonne ganz knapp außerhalb des Bildes am Himmel scheint.

Zwar ist sie in diesem Fall nicht mehr direkt im Bild zu sehen, aber einige Strahlen der sehr hellen Sonne treffen auf die Frontlinse, werden von dieser gebrochen, und vagabundieren im Inneren des Objektives, zwischen den Linsen oder im Spiegelkasten der Kamera als Reflektionen hin und her.

Zum Teil treffen sie dann eben noch auf den Film oder den Sensor. Entweder als Lens-Flares, oder aber völlig diffus. Im besten Fall bewirkt solches Streulicht zumindest eine Kontrastminderung des Bildes.

Zur Verdeutlichung hier mal zwei Bilder aus dem Studio, die mit demselben Objektiv bei identischer Licht-, und gleicher Kameraeinstellung aufgenommen wurden. Das Bild links ohne, das Bild rechts mit Streulichtblende:

Beide Bilder aufgenommen mit dem Canon 50mm f:1,8 bei Blende 5,6, Entfenung ca. 1,5m, Licht und Standpunkt unverändert. Beide Bilder ooc, nur verkleinert fürs Web. (anklicken zum Vergrößern!)

Das verwendete Objektiv

gehört bestimmt nicht zu den Schlechtesten (einige Anwender sind

von dem Teil regelrecht begeistert, sofern sie vorher nur ihre

Kit-Linse kannten) aber selbst das beste Objektiv ist in

Extremsituationen einfach überfordert. Trotz ausgereiftem

Multicoating zeigt das linke Bild wesentlich weniger Kontrast, als das

Rechte.

Das Bild ist Frontal mit zwei Blitzen weich ausgeleuchtet. Als Effektlicht habe ich hier (aus Kamerasicht) von rechts oben von hinter dem Model die Haare angeblitzt, um dem Bild mehr Struktur zu geben. Der Blitz steht also auf beiden Bildern knapp außerhalb des Bildbereiches rechts oben, und wäre im Bild sichtbar, wenn ich einen Schritt zurückgegangen, oder ein Weitwinkelobjektiv angesetzt hätte.

Beim Bild links treffen Lichtstrahlen der hellen Effektlichtquelle auf die Frontlinse. Auch ohne daß diese selbst im Bild zu sehen ist, werden einige ihrer Strahlen von der Frontlinse ins Objektiv gestreut. Die Strahlen vagabundieren dann als Spiegelungen zwischen den Linsen, als Einstreuung von den Linsen- und Tubusrändern, oder als Streuung im Spiegelkasten unkontrolliert herum, und treffen zum Teil irgendwann auf den Film oder Sensor.

Mit dem Effekt, daß dunkle Bestandteile des Bildes sichtbar aufgehellt werden. Genau genommen werden sogar alle Bildbestandteile aufgehellt. Weiß bleibt weiß, Schwarz wird grau. In jedem Fall geht dadurch aber deutlich Kontrast verloren.

Das passiert Dir auch im Freien, sobald Du in Richtung Sonne fotografierst, auch ohne, daß die Sonne selbst im Bild schon zu sehen ist.

Dieselbe kontrastmindernde Wirkung haben alle hellen Lichtquellen, etwa Einspiegelungen über Glasflächen oder nasse Straßen bei Nachtaufnahmen. Selbst die Spiegelung einer Straßenlaterne im nassen Asfalt ist bei einer Nachtaufnahme leicht einige 100 mal heller, als der Asfalt selbst.

Bei Sonne lässt sich der direkte Lichteinfall aufs Objektiv auch einfach gezielt durch Abschatten des Objektivs etwa mit der Hand vermeiden. Das Objektiv muss eben im Schatten liegen, ohne dass die Hand selbst am Bildrand im Sucher sichtbar wird. Bei Tele- und Normalobjektiven ist das mit etwas Übung kein Problem, schwieriger wird das bei Weitwinkelobjektiven.

Je genauer die Streulichtblende an Dein Objektiv angepasst ist, desto besser kann sie unnützes, schädliches Streulicht vom Objektiv abhalten. Im günstigsten Fall ist sie gerade eben so lang, dass sie am Bildrand durch den Sucher gerade eben noch nicht sichtbar ist.

Dein Bild bzw. Film oder Sensor ist natürlich nicht Rund, wie die Frontlinse, sondern rechteckig. Also ist der Bildwinkel in den Ecken größer als links und rechts, oder gar oben und unten. Daraus ergibt sich für eine optimal angepasste Streulichtblende die Tulpenform, die vor Allem bei Weitwinkelobjektiven deutlich ausgeprägt sein kann.

Bei Teleobjektiven kann die Tulpenform weit weniger ausgeprägt, und die Blende insgesamt wesentlich länger ausfallen.

Bei Zoomobjektiven wird die Streulichtblende als Kompromiss immer auf den kürzesten, "weitwinkligsten" Bereich abgestimmt sein, damit sie keinesfalls als Vignette im Bild sichtbar wird. Im Telebereich ist sie dann aber optisch leider fast wirkungslos. Bei wenigen aufwändigen Objektivkonstruktionen verfährt auch die Streulichtblende, abhängig von der eingestellten Brennweite.

Bei Objektiven, deren Frontlinse, bzw. Filtergewinde sich beim Fokussieren oder Brennweitenverstellen dreht, wäre eine Tulpenform natürlich Sinnlos, hier wählt man zwangsläufig runde Gegenlichtblenden, mit einem Durchmesser, der gerade eben in den Bildecken noch nicht zu Vignettierungen führt.

Völlig lächerlich machst Du Dich unter Fotografen allerdings mit einer tulpenförmigen Streuli, die sich beim Fokussieren an der Kitlinse munter mitdreht :)

Damit zeigst Du lediglich, dass Du auf die Werbung oder die dummen Sprüche Deines Fotodealers reingefallen bist, ohne zu schnallen, was die Streuli kann und soll...

Eine zu kurze Streulichtblende ist immer noch besser, als garkeine, bietet sie doch nebenbei auch noch Schutz gegen mechanische Einwirkung auf die Frontlinse, oder gegen Regentropfen.

Mir ist meine Kamera schön öfters mal derbe runtergeknallt, oder mitsamt Stativ umgefallen. (Na klar, das war dann immer der Hund...) Ohne Streuli hätte es mir wahrscheinlich die Frontlinse zerdeppert! Ohne negativen Einfluss auf die gewünschten bildwirksamen Lichtstrahlen bietet die Streuli also einen guten Schutz, ohne die negativen optischen Einflüsse eines "Schutzfilters"

Moderne Blenden haben heute häufig einen Bajonettanschluss, mit dem sie sich außen an der Vorderseite des Objektives festklemmen lassen. Das hat den Vorteil, dass man sie zum Transport einfach platzsparend umgedreht am Bajonett befestigen kann. Das Einschraubgewinde des Objektives bleibt so auch für den Schutzdeckel oder Filter frei. Allerdings kann ein drehbares Filter wie ein Grauverlauf- oder ein Polarisationsfilter nur noch schwer bedient werden. In diesem Fall bietet sich an, eine runde Streulichtblende mit Gewinde in das Filtergewinde des drehbaren Filters einzuschrauben, und die Drehstellung des aufgeschraubten Filters einfach mit der Streulichtblende zu verstellen.

Eine andere Möglichkeit bieten exakt angepasste tulpenförmige Blenden mit "Loch" durch welches das Filter verstellt wird.

Das Bild ist Frontal mit zwei Blitzen weich ausgeleuchtet. Als Effektlicht habe ich hier (aus Kamerasicht) von rechts oben von hinter dem Model die Haare angeblitzt, um dem Bild mehr Struktur zu geben. Der Blitz steht also auf beiden Bildern knapp außerhalb des Bildbereiches rechts oben, und wäre im Bild sichtbar, wenn ich einen Schritt zurückgegangen, oder ein Weitwinkelobjektiv angesetzt hätte.

Beim Bild links treffen Lichtstrahlen der hellen Effektlichtquelle auf die Frontlinse. Auch ohne daß diese selbst im Bild zu sehen ist, werden einige ihrer Strahlen von der Frontlinse ins Objektiv gestreut. Die Strahlen vagabundieren dann als Spiegelungen zwischen den Linsen, als Einstreuung von den Linsen- und Tubusrändern, oder als Streuung im Spiegelkasten unkontrolliert herum, und treffen zum Teil irgendwann auf den Film oder Sensor.

Mit dem Effekt, daß dunkle Bestandteile des Bildes sichtbar aufgehellt werden. Genau genommen werden sogar alle Bildbestandteile aufgehellt. Weiß bleibt weiß, Schwarz wird grau. In jedem Fall geht dadurch aber deutlich Kontrast verloren.

Das passiert Dir auch im Freien, sobald Du in Richtung Sonne fotografierst, auch ohne, daß die Sonne selbst im Bild schon zu sehen ist.

Dieselbe kontrastmindernde Wirkung haben alle hellen Lichtquellen, etwa Einspiegelungen über Glasflächen oder nasse Straßen bei Nachtaufnahmen. Selbst die Spiegelung einer Straßenlaterne im nassen Asfalt ist bei einer Nachtaufnahme leicht einige 100 mal heller, als der Asfalt selbst.

Bei Sonne lässt sich der direkte Lichteinfall aufs Objektiv auch einfach gezielt durch Abschatten des Objektivs etwa mit der Hand vermeiden. Das Objektiv muss eben im Schatten liegen, ohne dass die Hand selbst am Bildrand im Sucher sichtbar wird. Bei Tele- und Normalobjektiven ist das mit etwas Übung kein Problem, schwieriger wird das bei Weitwinkelobjektiven.

Je genauer die Streulichtblende an Dein Objektiv angepasst ist, desto besser kann sie unnützes, schädliches Streulicht vom Objektiv abhalten. Im günstigsten Fall ist sie gerade eben so lang, dass sie am Bildrand durch den Sucher gerade eben noch nicht sichtbar ist.

Dein Bild bzw. Film oder Sensor ist natürlich nicht Rund, wie die Frontlinse, sondern rechteckig. Also ist der Bildwinkel in den Ecken größer als links und rechts, oder gar oben und unten. Daraus ergibt sich für eine optimal angepasste Streulichtblende die Tulpenform, die vor Allem bei Weitwinkelobjektiven deutlich ausgeprägt sein kann.

Bei Teleobjektiven kann die Tulpenform weit weniger ausgeprägt, und die Blende insgesamt wesentlich länger ausfallen.

Bei Zoomobjektiven wird die Streulichtblende als Kompromiss immer auf den kürzesten, "weitwinkligsten" Bereich abgestimmt sein, damit sie keinesfalls als Vignette im Bild sichtbar wird. Im Telebereich ist sie dann aber optisch leider fast wirkungslos. Bei wenigen aufwändigen Objektivkonstruktionen verfährt auch die Streulichtblende, abhängig von der eingestellten Brennweite.

Bei Objektiven, deren Frontlinse, bzw. Filtergewinde sich beim Fokussieren oder Brennweitenverstellen dreht, wäre eine Tulpenform natürlich Sinnlos, hier wählt man zwangsläufig runde Gegenlichtblenden, mit einem Durchmesser, der gerade eben in den Bildecken noch nicht zu Vignettierungen führt.

Völlig lächerlich machst Du Dich unter Fotografen allerdings mit einer tulpenförmigen Streuli, die sich beim Fokussieren an der Kitlinse munter mitdreht :)

Damit zeigst Du lediglich, dass Du auf die Werbung oder die dummen Sprüche Deines Fotodealers reingefallen bist, ohne zu schnallen, was die Streuli kann und soll...

Eine zu kurze Streulichtblende ist immer noch besser, als garkeine, bietet sie doch nebenbei auch noch Schutz gegen mechanische Einwirkung auf die Frontlinse, oder gegen Regentropfen.

Mir ist meine Kamera schön öfters mal derbe runtergeknallt, oder mitsamt Stativ umgefallen. (Na klar, das war dann immer der Hund...) Ohne Streuli hätte es mir wahrscheinlich die Frontlinse zerdeppert! Ohne negativen Einfluss auf die gewünschten bildwirksamen Lichtstrahlen bietet die Streuli also einen guten Schutz, ohne die negativen optischen Einflüsse eines "Schutzfilters"

Moderne Blenden haben heute häufig einen Bajonettanschluss, mit dem sie sich außen an der Vorderseite des Objektives festklemmen lassen. Das hat den Vorteil, dass man sie zum Transport einfach platzsparend umgedreht am Bajonett befestigen kann. Das Einschraubgewinde des Objektives bleibt so auch für den Schutzdeckel oder Filter frei. Allerdings kann ein drehbares Filter wie ein Grauverlauf- oder ein Polarisationsfilter nur noch schwer bedient werden. In diesem Fall bietet sich an, eine runde Streulichtblende mit Gewinde in das Filtergewinde des drehbaren Filters einzuschrauben, und die Drehstellung des aufgeschraubten Filters einfach mit der Streulichtblende zu verstellen.

Eine andere Möglichkeit bieten exakt angepasste tulpenförmige Blenden mit "Loch" durch welches das Filter verstellt wird.

Kurz zusammengefasst, eine

passende Streulichtblende ist wichtiger und integraler Bestandteil

einer jeden Optik. Einige Objektive werden sogar mit fest angebauter

Teleskopblende ausgeliefert, die meisten Objektive wenigstens mit

Aufsteckblende.

Objektive für Vollformatkameras, die an Cropkameras verwendet werden, sind durch die mitgelieferte, für Vollformat gerechnete Streulichtblende nicht optimal bedient. Hier ist wegen des kleineren abgebildeten Bildwinkels eine längere Blende sinnvoll.

Natürlich gibt es auch einige wenige Fälle, in denen es Sinn macht, die Streuli abzunehmen - etwa wenn Du extrem nah an einen Maschendrahtzaun oder eine verkratzte Scheibe herangehen musst, um diese im Bild unsichtbar werden zu lassen. Oder wenn im Nahbereich die Streuli den eingebauten Blitz abschattet.

Von diesen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, würd ich aber sagen: Wer ohne Streuli fotet is doof! :)

Objektive für Vollformatkameras, die an Cropkameras verwendet werden, sind durch die mitgelieferte, für Vollformat gerechnete Streulichtblende nicht optimal bedient. Hier ist wegen des kleineren abgebildeten Bildwinkels eine längere Blende sinnvoll.

Natürlich gibt es auch einige wenige Fälle, in denen es Sinn macht, die Streuli abzunehmen - etwa wenn Du extrem nah an einen Maschendrahtzaun oder eine verkratzte Scheibe herangehen musst, um diese im Bild unsichtbar werden zu lassen. Oder wenn im Nahbereich die Streuli den eingebauten Blitz abschattet.

Von diesen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, würd ich aber sagen: Wer ohne Streuli fotet is doof! :)

af

ds